Por Eliezer Burgos Rosado

La muerte de una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, asesinada en Minnesota a manos de un agente de ICE, interpela con fuerza la conciencia moral de nuestro tiempo. Su presencia en el lugar bloqueaba el paso de agentes federales durante operativos migratorios. Lo ocurrido exige memoria, verdad y una palabra pública responsable. Precisión en los hechos no diluye la denuncia; la hace más creíble y más urgente.

Este dato resulta decisivo. La violencia asociada a las políticas migratorias actuales no se limita a las personas migrantes. Se extiende a quienes acompañan, observan, documentan y denuncian. El radio de acción del poder se amplía cuando la fuerza estatal percibe como amenaza incluso la presencia de ciudadanía crítica. La sangre derramada en este contexto clama desde la tierra, como clama toda vida quebrada por estructuras que han perdido sensibilidad moral.

Este clamor resulta dolorosamente familiar. George Floyd murió bajo la acción de un poder que ejerció autoridad sin humanidad. Aunque los contextos son distintos, ambos casos convergen en un mismo punto ético: el momento en que el Estado actúa sobre ciertos cuerpos como si fueran prescindibles. Vidas racializadas, vidas empobrecidas, vidas que incomodan al poder cargan el peso de una violencia que se ha normalizado en nombre del orden, la seguridad y la estabilidad social.

En este escenario emerge una tentación recurrente en el debate público: ideologizar el dolor. Convertir la tragedia en bandera, la violencia en argumento y el sufrimiento humano en comodín político. Desde algunos sectores se instrumentaliza la muerte para atacar al adversario; desde otros se minimiza la pérdida para proteger liderazgos, agendas o proyectos de poder. En ambos casos, la vida deja de ser escuchada y comienza a ser utilizada.

Incluso en hechos recientes vinculados a figuras públicas como Charlie Kirk, se observaron discursos incendiarios celebrados con ligereza, aplausos y retórica deshumanizante. No se trata de alegrarse por ninguna muerte ni de justificar violencia alguna, sino de señalar con honestidad el clima que se alimenta cuando el lenguaje se vuelve arma y la confrontación se convierte en espectáculo. Ese ambiente polarizado, sostenido por palabras de fuego, termina provocando las mismas situaciones que luego se lamentan, mientras el dolor vuelve a ser utilizado como recurso ideológico.

En medio de esta dinámica, el presidente recurre nuevamente a la estrategia de culpar a la “izquierda radical”, incluso miembros de su gobierno tildaron a la víctima mortal de cometer “terrorismo doméstico , profundizando la polarización y desplazando el centro moral del asunto. La vida humana queda reducida a argumento político, y la responsabilidad ética se diluye entre consignas y acusaciones cruzadas. Mucho ruido, poca compasión. Mucha retórica, poca disposición a revisar el ejercicio del poder.

Conviene decirlo con claridad, aunque resulte incómodo para ciertos sectores religiosos: la defensa del discrimen, la persecución y el uso desproporcionado de la fuerza suele revestirse de lenguaje moral, legal e incluso teológico. Se apela al “orden”, a la “ley” o a la “seguridad” como si estas categorías bastaran para absolver cualquier práctica. Es una fe que aprende a bendecir el poder mientras evita mirar de frente a sus víctimas. Muy celosa del control, y sorprendentemente indulgente con la violencia institucional.

Aquí se afirma una verdad central para la Teología Pública: el amor al prójimo y el respeto sagrado por la vida constituyen el corazón del mensaje cristiano. Este terreno pertenece a la ética cristiana, y la ética representa el brazo más amplio, visible y exigente de la fe. La fe cristiana se confiesa con palabras, pero se verifica en la manera en que protege la vida humana, especialmente la vida vulnerable, expuesta y aquella que se interpone entre el poder y sus abusos.

Desde una lectura cristológica, esta realidad interpela con fuerza. Jesús nació bajo ocupación imperial, caminó como desplazado y se identificó con quienes vivían en los márgenes del sistema religioso y social. Su vida entera fue una afirmación radical de la dignidad humana. Su muerte revela lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin misericordia y la ley se impone sin justicia. El cuerpo de Jesús, tratado como problema a eliminar, expone con crudeza la lógica de los sistemas que priorizan la estabilidad sobre la vida.

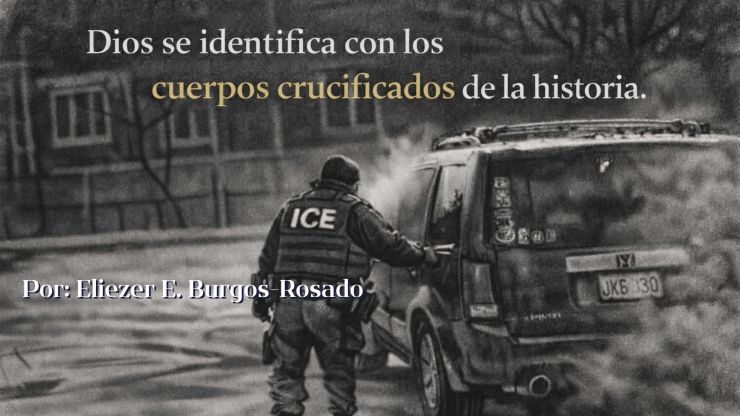

La cruz ofrece una clave hermenéutica indispensable para leer nuestro tiempo. Dios se revela identificándose con los cuerpos crucificados de la historia: cuerpos perseguidos, asfixiados, desplazados y descartados; aquellos a quienes el mismo Cristo reconoce como forasteros a quienes se les negó acogida; y también los cuerpos que acompañan, observan y denuncian, y por ello incomodan al poder. Cada vez que una vida es arrebatada en este contexto, Cristo vuelve a aparecer entre los márgenes.

Esta afirmación exige revisar silencios selectivos, alianzas acríticas y discursos piadosos que conviven sin conflicto con el abuso del poder. El evangelio se solidariza con la vida herida y se encarna en la compasión activa. Dios camina junto a quienes cargan las consecuencias de sistemas injustos. Ahí se define la fidelidad cristiana, lejos de la defensa automática del orden establecido.

La Iglesia vive su vocación pública cuando nombra estas muertes con verdad, cuando rehúsa la indiferencia y cuando afirma con convicción que toda vida posee dignidad sagrada. El seguimiento de Jesús se encarna en la defensa activa de la vida, en la hospitalidad, en la vigilancia ética y en la denuncia de estructuras que producen muerte. Esta postura brota de una ética evangélica profundamente arraigada en la vida y enseñanza de Jesús.

Esta mujer merece memoria. George Floyd merece memoria. Y tantas otras vidas silenciadas reclaman ser nombradas con dignidad, no instrumentalizadas. La fe cristiana conserva su verdad cuando se encarna en amor al prójimo, cuando coloca la vida humana en el centro del espacio público y cuando se atreve a afirmar, sin ambigüedades, que Dios se identifica con los cuerpos crucificados de la historia. Ahí el evangelio sigue siendo buena noticia. Ahí Cristo continúa revelándose como esperanza para nuestro tiempo.

Published by